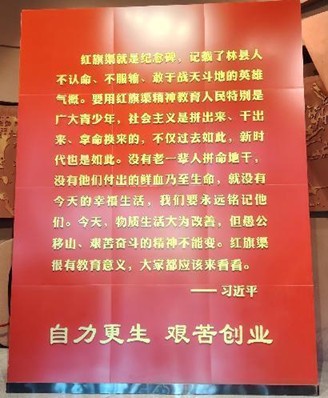

(通讯员:李肇桐)今年是红旗渠总干渠通水六十周年,为深入了解红旗渠精神内涵,传承红色基因,7月18日至19日,南开大学环境科学与工程学院暑期社会实践队一行7人,奔赴河南林州红旗渠。队员们通过实地探访、史料研习,深刻体悟“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神。

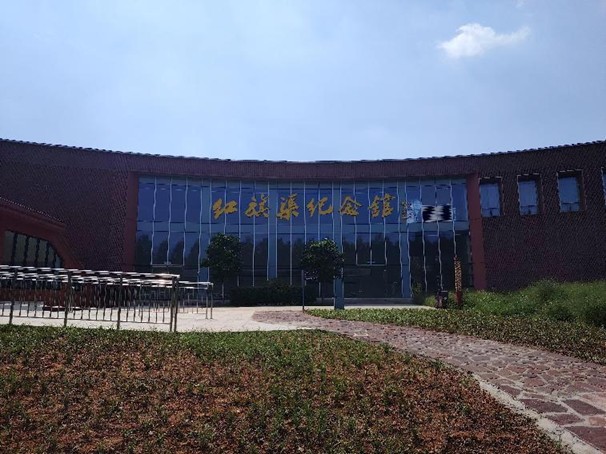

纪念馆:凝固的历史与滚烫的精神

红旗渠纪念馆是实践的第一站。馆内丰富的实物展陈和详实的图文资料,将那段艰苦卓绝的岁月生动地呈现在队员们面前。

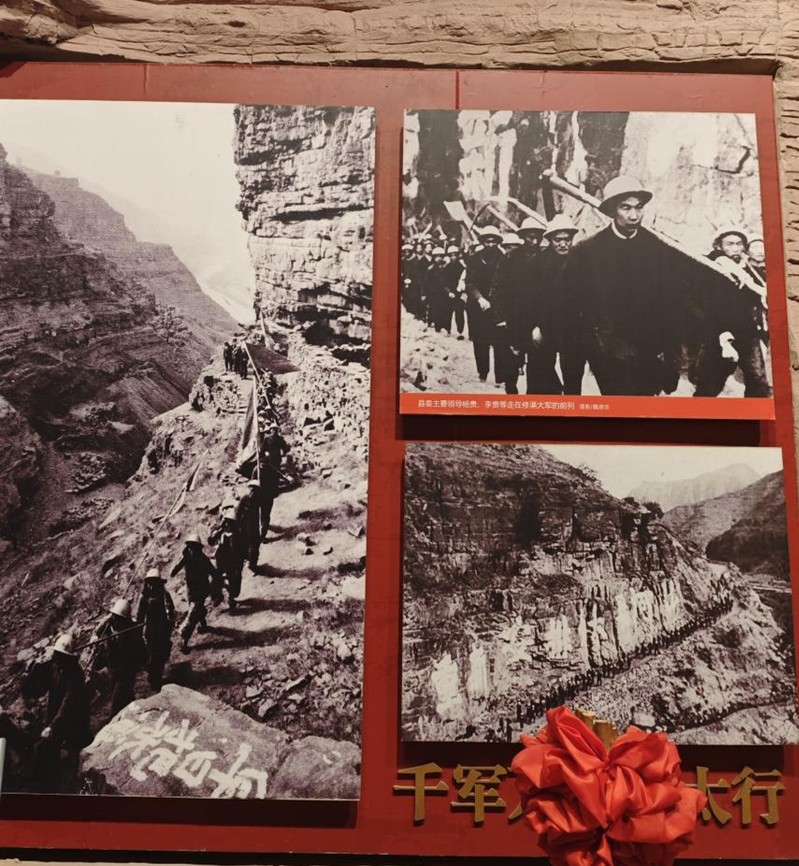

见证艰辛的工具:生锈的铁锤、磨秃的钢钎、破烂的箩筐、粗长的绳索……每一件展品都无声诉说着当年的不易。最令队员们震撼的是关于“凌空除险队”的记载——队员们腰系绳索,悬吊在万丈绝壁上,用身体荡起来清除松动的危石,每一次作业都是与死神的较量。

刻骨铭心的影像:泛黄的老照片记录着一张张年轻而坚毅的面孔。他们中有技术员、铁姑娘、突击队员,眼神中透着那个年代特有的刚强与希望。看到许多建设者与我们年龄相仿甚至更小,队员们深受触动。

红旗渠上的精神地标:行走在工程奇迹之间

在纪念馆的历史沉淀与青年洞的青春热血之间,红旗渠沿线还散落着诸多镌刻时代印记的工程节点。它们不仅是水利奇迹的组成部分,更是红旗渠精神的具体化身。

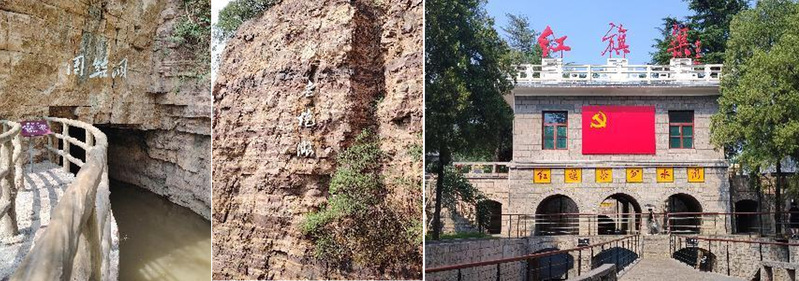

1. 团结洞:非受益区的无私奉献

舍小为大的集体抉择:位于总干渠的团结洞(长26米,高5米,宽6.3米),由林县最南部的临淇公社民工于1960年开凿。尽管临淇因地理条件无法直接使用渠水,但当地群众仍自带工具口粮,奋战8个月打通隧洞,只为全县饮水大局。

命名的深意:为纪念这种“无受益仍奋战”的协作精神,此洞被命名为“团结洞”,成为红旗渠上“团结协作”精神的实体见证。

2. 老炮眼:智慧破解石英岩的硬仗

面对坚硬如铁的石英砂岩(锤砸仅留白点),民工创新“烧炮”技法:先烧灼岩壁,泼水降温使岩石酥裂,再凿出直径1米、深10余米的炮眼,填入千公斤炸药,终实现“一炮崩开半架山”。此法极大提升了开山效率,成为群众智慧的经典案例。

3. 分水闸:万顷清流的生命枢纽

技术攻坚的里程碑:分水闸是红旗渠总干渠的分水核心,三条干渠由此奔涌——一干渠(39.7公里)向西南,二干渠(47.6公里)向东南,三干渠向东延伸,灌溉林县超60万亩土地。

历史性的一刻:1965年4月5日,红旗渠通水仪式在此举行。当闸门开启、渠水首次越过曾被视作“不可逾越”的坟头岭(后改名分水岭)时,林县千年旱史终被改写。如今闸房上郭沫若题写的“红旗渠”三字,在阳光下依旧熠熠生辉。

青年洞:青春的回响与时代的叩问

青年洞是红旗渠的咽喉工程,也是实践队此行的重点。站在洞口,仰望壁立千仞的绝壁,队员们感受到了前所未有的震撼。

奇迹的数字:眼前这条600多米长的隧洞,是300多名青年突击队员,仅凭一锤一钎,在坚硬的石英砂岩上,硬生生“啃”了17个月才打通的。没有大型机械,全靠人力,其艰难程度超乎想象。

精神的图腾:洞名“青年洞”本身就寓意着青春的力量与担当。队员们沿着渠岸行走,触摸着冰凉的石壁,仿佛能听到半个多世纪前铁锤钢钎撞击岩石的铿锵回响。这声音,是青春与岩石的碰撞,是意志与自然的较量,更是“重新安排林县河山”豪迈誓言的回响。

感悟:精神长河奔流不息

实践结束,踏上归途。回望林州,青山绿水间,红旗渠水依然奔流不息,滋润着这片土地。而比渠水更珍贵的,是深深烙印在队员们心中的红旗渠精神。

此次红旗渠之行,对南开大学实践队而言,不仅是一次历史的追寻,更是一次精神的洗礼。队员们深刻认识到,红旗渠的奇迹,源于党领导下的组织伟力,源于林县人民对美好生活的渴望,更源于那种在绝境中迸发出的不屈不挠、艰苦奋斗的集体意志。这种精神,跨越时空,历久弥新。作为新时代的南开青年,要将红旗渠精神内化于心、外化于行,将其蕴含的自力更生、艰苦奋斗的志气,团结协作、无私奉献的品格,转化为勤奋学习、科研报国、服务社会的实际行动,在实现民族复兴的伟大征程中,奋力开凿属于我们这一代人的“青年洞”。