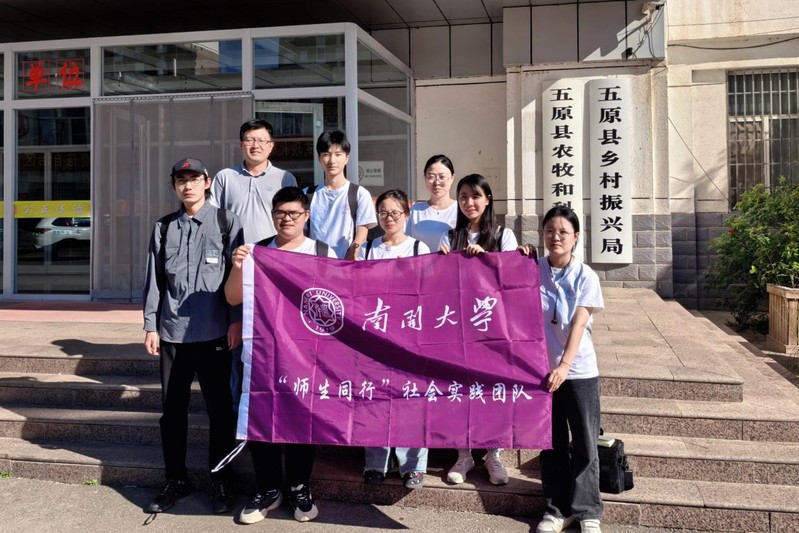

(通讯员 杨楚晗、张惠荣)2025年7月21日,南开大学环境科学与工程学院师生前往内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县进行学习交流。

一、校地共话,深研实践新策

首先师生前往五原县农牧和科技局进行学习,双方就五原县的发展进行了交流。局里同志详细介绍了当地农牧产业发展布局:以特色种植(如黄柿子、灯笼红香瓜)为核心,依托科技赋能提质增效,尤其在盐碱地改良技术推广、有机肥科学施用等方面积累了实践经验。五原县是全国最大的葵花籽、脱水菜、有机原奶生产基地之一,粮食年产量稳定在8亿斤以上,而且建成全国最大的向日葵种业加工集群。双方围绕农业与生态协同发展展开探讨,他们提及与科研机构合作开展的土壤调理试验、作物抗逆性选育等工作,也谈到当前面临的水资源高效利用、农产品深加工产业链延伸等难题。

团队分享了高校在环境工程与农业结合领域的研究思路,双方就技术落地、数据共享等合作方向交换了意见,深感当地“科技兴农牧”的实践为理论研究提供了鲜活样本。

二、研院携手,共话盐碱地治理良方

师生参观了五原县内蒙古自治区盐碱地综合利用技术研究院,收获颇丰。研究院在盐碱地治理方面的实践与探索,为环境工程专业研究提供了宝贵参考。这里对盐碱地改良技术的应用,让同学们直观看到理论在实践中的转化。科研人员因地制宜的思路,也启发同学们在今后研究中需更注重实地情况。此次学习让同学们深刻认识到盐碱地治理对农业发展和生态保护的重要性,也为后续相关研究提供了方向与动力。

三、五原科技小院行,共话田间科研事

小院扎根基层,将盐碱地改良、作物提质等技术手把手教给农户,实验室与农田无缝衔接,让抽象的科研成果变成了农民看得见的收成。在五原县科技小院交流学习时,科研人员详细介绍了小院扎根田间的工作模式:聚焦当地盐碱地改良与特色作物提质,通过长期田间监测,研发适配的土壤调理方案,筛选耐盐碱作物品种,并手把手指导农户应用滴灌节水、有机肥配施等技术。双方围绕“科研如何接地气”展开探讨,他们提及推广中遇到的农户认知差异、技术成本控制等难题,以及通过建立示范田、定期培训破解困境的实践。

科研人员扎根田间的坚守令人动容,他们围绕当地农业痛点,从土壤调理到种植管理持续攻关,用数据和实践破解难题。这种“把论文写在大地上”的模式,让大家深刻体会到农业科技的力量不仅在实验室,更在服务乡村的实效中,为环境工程与农业结合的研究提供了鲜活样本。